自筆証書遺言の保管制度(遺言書保管法)とは?

平成30年(2018年)7月6日、法務局における遺言書の保管等に関する法律(平成30年法律第73号)が成立して認められる新しい制度(同年7月13日公布)です。この「法務局における遺言書の保管等に関する法律(以下「遺言書保管法」といいます。)」は、高齢化の進展等の社会経済情勢の変化に鑑み、相続をめぐる紛争を防止するという観点から、法務局において自筆証書遺言に係る遺言書を保管する制度を新たに設けるものです。この遺言書保管法の概要について、法務省HPの情報を基に、まとめてみました。 ⇒ <遺言書保管法全文はこちら>

遺言書保管法に関する概要書ダウンロードはこちら(法務省HPより転載)

自筆証書遺言の法務局による保管制度はいつから始まる?施行期日は?

遺言書保管法の施行期日は、施行期日を定める政令において令和2年7月10日(金)と定められました。この施行日前には、法務局に対して遺言書の保管を申請することはできませんので、ご注意ください。なお、この施行日前であっても、従来通り「公正証書遺言」による方式を用いて公証役場にて遺言作成を行えば、公証役場で遺言書原本が保管されます。

遺言書の保管の申請の対象は?どこに申請する?

- 保管の申請の対象となるのは,民法第968条の自筆証書によってした自筆証書遺言のみです(第1条)。また,遺言書は,封のされていない法務省令で定める様式(別途定める予定です。)に従って作成されたものでなければなりません(第4条第2項)。

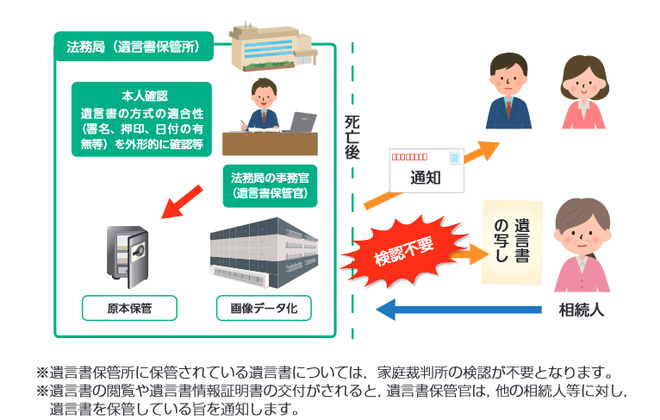

- 遺言書の保管に関する事務は,法務局のうち法務大臣の指定する法務局(遺言書保管所)において,遺言書保管官として指定された法務事務官が取り扱います(第2条,第3条)。

- 遺言書の保管の申請は,遺言者の住所地若しくは本籍地又は遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する遺言書保管所の遺言書保管官に対してすることができます(第4条第3項)。

- 遺言書の保管の申請は,遺言者が遺言書保管所に自ら出頭して行わなければなりません。その際,遺言書保管官は,申請人が本人であるかどうかの確認をします(第4条第6項,第5条)。

遺言書保管申請書には何を記載する?

遺言書保管官による遺言書の保管及び情報の管理について

- 保管の申請がされた遺言書については,遺言書保管官が,遺言書保管所の施設内において原本を保管するとともに,その画像情報等の遺言書に係る情報を管理することとなります(第6条第1項,第7条第1項)。

遺言者による遺言書の閲覧,保管の申請の撤回について

- 遺言者は,保管されている遺言書について,その閲覧を請求することができ,また,遺言書の保管の申請を撤回することができます(第6条,第8条)。保管の申請が撤回されると,遺言書保管官は,遺言者に遺言書を返還するとともに遺言書に係る情報を消去します(第8条第4項)。

- 遺言者の生存中は,遺言者以外の方は,遺言書の閲覧等を行うことはできません。

遺言書の保管の有無の照会及び相続人等による証明書の請求等について

- 特定の死亡している者について,自己(請求者)が相続人,受遺者等となっている遺言書(関係遺言書)が遺言書保管所に保管されているかどうかを証明した書面(遺言書保管事実証明書)の交付を請求することができます(第10条)。この遺言書保管事実証明書の交付請求については、「誰でも(何人も)」行うことが可能です。

- 遺言者の相続人,受遺者等は,遺言者の死亡後,遺言書の画像情報等を用いた証明書(遺言書情報証明書)の交付請求及び遺言書原本の閲覧請求をすることができます(第9条)。

- 遺言書保管官は,遺言書情報証明書を交付し又は相続人等に遺言書の閲覧をさせたときは,速やかに,当該遺言書を保管している旨を遺言者の相続人,受遺者及び遺言執行者に通知します(第9条第5項)。

遺言書の検認の適用除外(遺言保管制度を利用するメリット)

- 遺言書保管所に保管されている遺言書については, 遺言書の検認(民法第1004条第1項)の規定は,適用されません(第11条)。

遺言保管所に申請する際の手数料や閲覧請求の際の手数料について

- 遺言書の保管の申請,遺言書の閲覧請求,遺言書情報証明書又は遺言書保管事実証明書の交付の請求をするには,手数料を納める必要があります(第12条)。

自筆証書遺言の保管制度が相続実務に与える影響は?

ここからは実務家目線での影響になりますが、最も大きいのは「遺言書保管事実証明書の交付請求」についてです。これは「何人も」行うことができますが、相続手続きを進めるうえで、相続人からの依頼に基づき又は直接的に公証役場に対する「公正証書遺言の検索制度の利用」と併せて、自筆証書遺言の保管状況についても相続人による調査を行うよう推奨する必要があります。なぜなら、この制度の創設及び普及に伴い、これまでよりも遺言書を書かれる方が増えると推定されるからです。「遺言書が残されていたのに、それを無視して相続手続きを進めてしまった」なんてことのないように、専門家に依頼するかしないかに関わらず、身近な親族が死亡したら、遺言保管所に対して調査をかけるようにしましょう。

遺言書作成に関するご相談は、行政書士法人エベレストへ!

遺言書は、その方式(公正証書か否か)を問わず、「権利義務に関する書類」に該当するため、その作成に関する支援を、業務として執り行っております。但し、すべての行政書士が相続手続きや遺言書作成に関して詳しいわけではありません。遺言書作成は、相続手続きの実務を知るものでなければ、「遺言執行がスムーズに行え、相続人の心情にまで配慮した遺言書」の作成についてアドバイスすることは難しいでしょう。さらに、事例によっては、「税理士」「弁護士」「司法書士」の見解も踏まえて、適切な遺言書を作成することが必要不可欠です。行政書士法人エベレストは、相続手続き相談実績1300件超の実績(2019年9月末現在)を有し、エベレストグループとして税理士や司法書士との密な連携を図りながら、「専門家目線」での作成支援を行っております。お気軽にご相談ください。

〇行政書士法抜粋

第一条の二 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。

遺言書保管法に関する行政書士法人エベレストへのお問合せはこちら

遺言書作成について、お問合せ頂く前の注意点(必ずお読みください)

※遺言者本人の出頭が必要な遺言書保管申請及び自署が必要な遺言書の執筆については、制度上、代行(代理出頭・代筆)は致しかねます。遺言書保管所に対する保管申請書の作成については、司法書士法人エベレストにて承ります。

※遺留分侵害遺言など係争性が発生する蓋然性が明らかとなっている事案につきましては、状況をお伺いさせて頂き、弁護士をご紹介させて頂く場合がございます。

※必ず「遺言者本人」からお問合せ下さい。推定相続人からのお問合せは、相続人間での争いの元になることが多いですので、原則お断りしております。自発的意思の元、余裕を持ったスケジュールでお問合せ下さい。